耳鼻咽喉科

2023年10月より常勤医師1名が着任し、7月より休止していた耳鼻咽喉科入院を再開

致します。手術加療につきましては常勤1名体制につき、ご紹介前に当センター地域医療

連携室にご連絡頂ければ幸いです。今後も診療体制の充実に努めてまいります。

2023年10月2日 さいたま市民医療センター 耳鼻咽喉科

特色

当施設では、手術前に新型コロナウイルス検査を実施し安全な状態を確認した上で入院加療を行なっています。皆様に安心して入院加療を受けていただけるよう万全を期しております。

耳疾患

- 難治性中耳炎である好酸球性中耳炎に対するケナコルト鼓室内注入術を行なっています。

- 内視鏡を用いた低侵襲の日帰り手術を積極的に実施しております。

リティンパ®︎を用いた鼓膜閉鎖術や鼓膜形成術、鼓室形成術を行なっています。 - 突発性難聴、メニエール病、外リンパ瘻、良性発作性頭位めまい症(BPPV)、前庭神経炎、顔面神経麻痺などについては、どの疾患も個々の状況を十分に検討しながら、必要であれば入院も考慮のうえ治療にあたっています。

- 難聴の評価については、標準聴力検査や語音検査、自記オージオメトリー、耳鳴検査、耳管機能検査(TTAG含む)、OAE,ABR,CT、MRIなどを組み合わせ難聴の精査を行なっております。

- 突発性難聴については発症1週間以内の加療が望ましく、重症度や併存症に応じて入院加療を行なっています。入院加療後も改善乏しい場合はサルベージ療法としてデカドロン鼓室内注射を実施しております。(当院では高圧酸素療法や星状神経節ブロックは行っておりません)

- めまいについては、眼振検査、重心動揺検査、平行機能検査(ENG)を実施し精査加療を行なっております。入院中の平衡機能トレーニングも積極的に行なっております。

- 顔面神経麻痺(ベル麻痺やハント症候群)については発症1週間以内に治療開始が望ましく、重症度に応じてステロイド加療や抗ウイルス薬加療を入院の上で行っています。また予後評価のためENoG検査を発症10から14日目を目安に実施し予後不良の症例については、自治医科大学附属さいたま医療センターと連携し顔面神経減荷術を行なっています。

- 補聴器外来を毎週月曜午後、毎週火曜午後、隔週水曜日に開設しています。

難聴を放置した場合、認知症のリスクが指摘されております。当科では十分な試聴期間(2−3ヶ月)の中で補聴器を用いた聴覚トレーニングを実施し、資格(補聴器相談医、補聴器適合判定医師)を持った医師が、補聴器適合試験に基づいて適切な補聴器導入に心掛けております。耳かけ型や耳あな型、ポケット型など患者様の希望に応じて対応しております。認定補聴器技能者資格を有した技師と連携し補聴器の導入や調整、メンテナンスを実施しております。対応メーカーはリオネット、ブルーム、マキチエ、ヒアジャパンになります。

鼻疾患

- 慢性副鼻腔炎や好酸球性副鼻腔炎、術後性頬部嚢胞、歯性上顎洞炎、鼻中隔弯曲症、アレルギー性鼻炎などに対して鼻副鼻腔内視鏡手術にも力を入れております。基礎疾患がない方であれば2泊3日程度の短期入院手術も行なっております。

- 好酸球性副鼻腔炎は国の指定難病となっており(https://www.nanbyou.or.jp/entry/4537 )、治療に対して抵抗性のことが多く、術後にポリープの再発が生じやすい難治性副鼻腔炎です。重症度によっては再発するリスクも高くなり、繰り返し手術が必要となることがあります。当院では手術療法を積極的に行なっていますが、手術以外の選択肢として術後の状態に応じて分子標的薬(デュピクセント®︎)を用いた加療も積極的に行なっております。

- スギやダニの舌下免疫療法を成人を含む小学校高学年以上で実施しております。

その他

-

- 嚥下障害については、適切な嚥下評価(嚥下内視鏡検査や嚥下造影検査など)を行い嚥下訓練を実施しております。必要に応じて栄養科と連携し診療を行なっています。また、入院中の患者様においては嚥下障害の程度に応じて摂食嚥下支援チームと協力しリハビリテーションや診療サポートを積極的に行なっております。毎週院内の症例検討会を医師、摂食嚥下障害認定看護師、薬剤師、言語聴覚士、作業療法士、管理栄養士が集まり他職種が協力し嚥下障害の診療を行なっております。

- 睡眠時無呼吸症候群の精査や治療を行なっております(テイジン社製やフィリップス社製のCPAPについては他施設からの引き継ぎも対応可能です)。また、近隣歯科医院と連携し口腔内装置(OA)による加療を行なっております。肥満症が原因となっていることも多く、栄養科と連携し診療に当たっております。

- 声帯結節や声帯ポリープなどの音声疾患については、必要に応じて音声リハビリテーションや喉頭微細手術(声帯ポリープ切除術など)を行なっております。手術については2泊3日程度の短期入院で対応しております。

- 慢性扁桃炎や睡眠時無呼吸症候群(主に5歳以上の小児)などに対して、口蓋扁桃摘出術やアデノイド切除術を行っています。アデノイド切除については残存病変が生じないように内視鏡を用いて加療しております。術後管理のため成人例は術後10日間、小児例は7日間程度の入院となります。

- 良性や悪性含め頚部腫瘍性疾患については、精査の上、高次医療施設へ紹介させていただきます。表在性のリンパ節腫脹については日帰りの局所麻酔下の頚部リンパ節生検術を行なっています。

手術対象疾患

耳

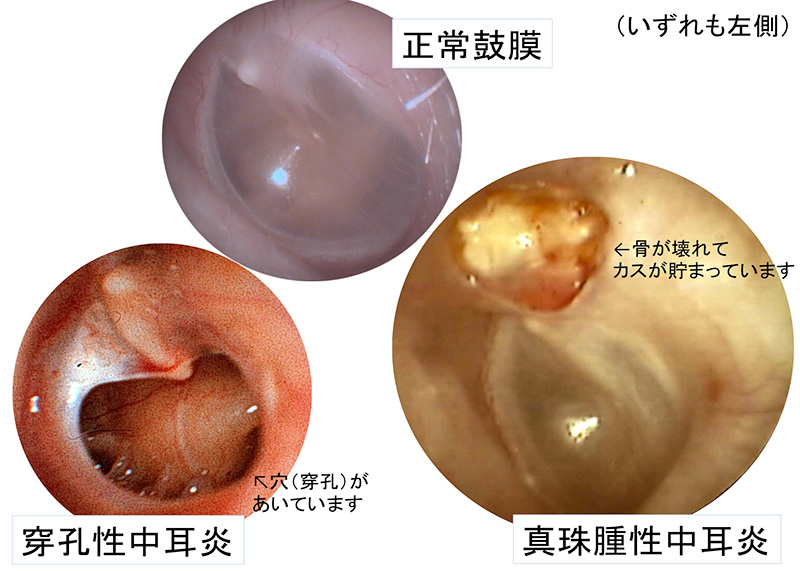

- 慢性穿孔性中耳炎(1)

- 真珠腫性中耳炎(2)

- 耳小骨奇形、潜在化鼓膜、中耳炎術後症などの中耳疾患

- 先天性耳瘻孔などの外耳疾患

- 外リンパ瘻

- その他

鼻副鼻腔

- 鼻中隔弯曲症/アレルギー性鼻炎/鼻茸/慢性副鼻腔炎/好酸球性副鼻腔炎/鼻腔腫瘍(良性)

咽喉頭

- 頚部良性疾患(唾液腺腫瘍、嚢胞性疾患、唾石など)/声帯ポリープ・ポリープ様声帯

- 頸部リンパ節腫脹 (生検)など

- 慢性扁桃炎

- 小児の睡眠時無呼吸症候群(口蓋扁桃摘出術やアデノイド切除術)

(1)慢性中耳炎(慢性穿孔性中耳炎)

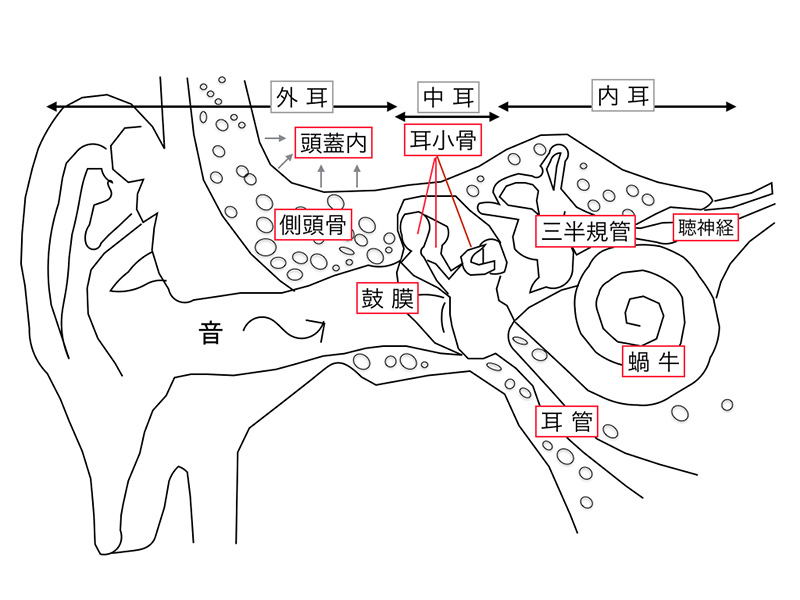

通常は中耳と外耳は鼓膜で隔てられていますが、穿孔によりこのバリアがなくなることで細菌やカビが中耳内に入り込みます。この状態が慢性中耳炎であり、慢性的な感染が穿孔を拡大し、難聴や体調のすぐれないときに耳漏がでる原因となります。

治療には鼓膜形成術あるいは鼓室形成術がおこなわれます。手術では聴力の改善と耳漏を止めることを目標とします。

手術に関しては穿孔の大きさや場所はもちろんのこと、年齢、耳小骨の可動性、中耳の調圧機構(換気能力)、耳手術歴、保有する菌など人それぞれ異なりますので、それらを慎重に検討し、患者さん一人一人を常に大切に、安全、確実な治療を心がけています。

(2)真珠腫性中耳炎

皮膚および角質は体を守るバリアとしての役割を担っています。

通常は鼓膜の奥の中耳の部屋には皮膚のような細胞はありません(代わりに、分泌物を排泄あるいは、ガスを拡散させる粘膜があり、中耳と外気とをつなげる耳管が中耳のバリアとしての役割を担っています)。

しかし、中耳と外耳を隔てる鼓膜が中耳側へ吸い込まれ大きなポケットを形成したり、鼓膜に穿孔があったり、あるいは先天的な要因により、中耳内に垢をだす細胞が入り込んだ状態を真珠腫性中耳炎と呼びます。

真珠腫には2つの大きな特徴があります。

ひとつは排泄されにくい上皮や垢が、感染などを伴い徐々に周囲の骨を溶かしてしまうことです。中耳のみならず、内耳が破壊され、脳の炎症や、顔面神経の麻痺をひきおこしてしまいます。

もう一つは、再発が多いことです。治療は鼓室形成術による真珠腫の除去および中耳の部屋の再形成が必要です。

当科ではそのような状況をふまえて、慎重な手術前の計画はもちろんのこと、個々の状況にあわせたより確実な真珠腫除去操作、および再発率を極力抑えるべく、より確実な中耳形成を心がけています。

術後は、通気治療やマクロライド療法をおこないながら、真珠腫の再発の確認のため、定期的な画像検査や必要があれば点検手術をおこないます。

医師

| 江洲 欣彦 |

耳鼻咽喉科 科長 日本耳科学会 日本耳科学会認定医 自治医科大学さいたま医療センターより派遣 |

|---|